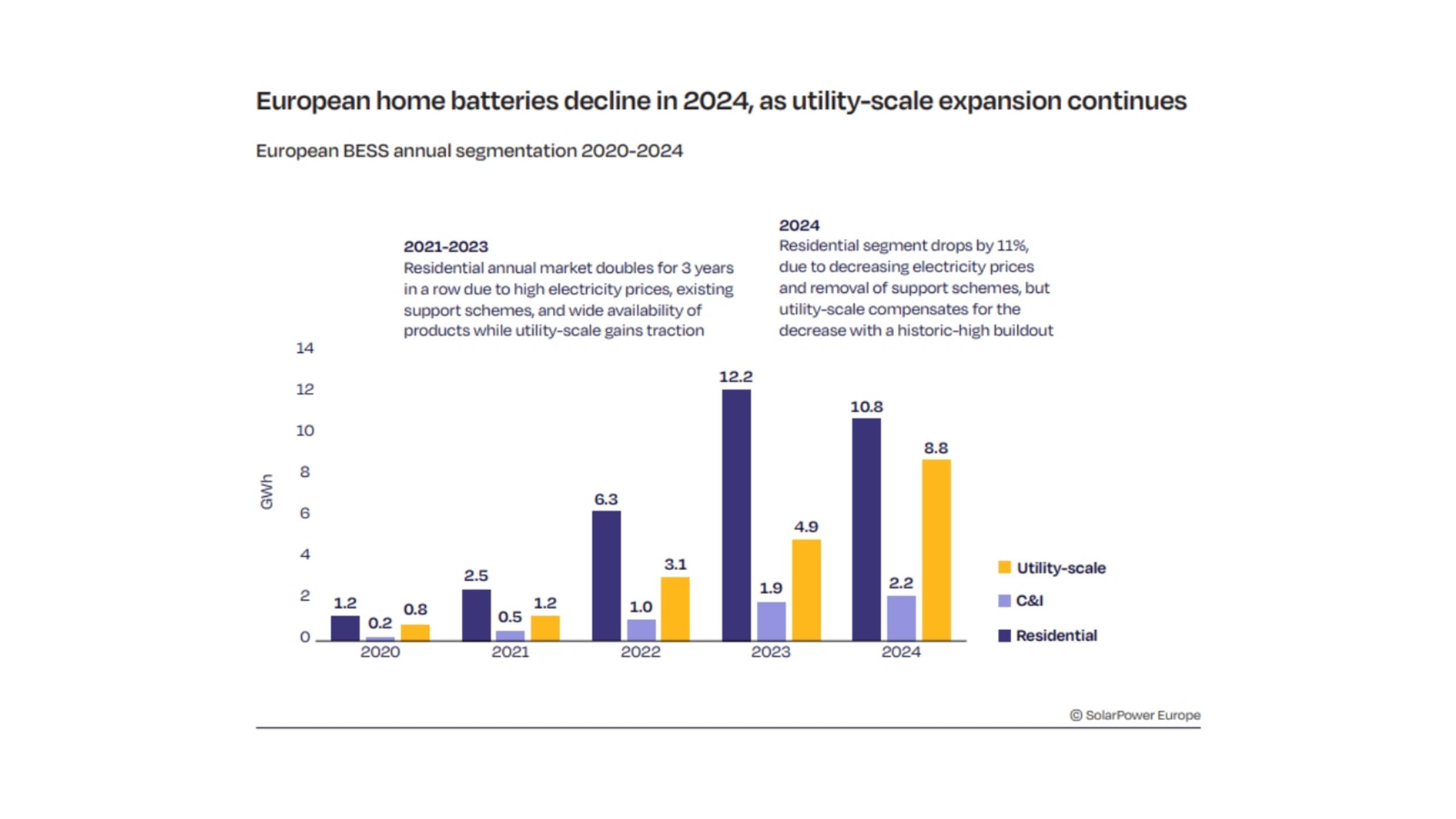

Im Marktbericht von SolarPower Europe ist zu sehen, dass die drei Länder Deutschland, Italien und Grossbritannien zusammen rund 70 % der neuen Installationen in Europa ausmachen. Obwohl der Heimspeicher-Markt – bedingt durch gesunkene Endkundenstrompreise – auf 10,8 GWh zurückging, bleibt dieses Segment weiterhin das grösste, noch vor dem Markt für netzdienliche Grossspeicher.

Gewerbespeicher ziehen weiter an

Das BESS-Segment für Gewerbe und Industrie (C&I) setzte seinen Wachstumskurs auch 2024 fort, blieb jedoch unter seinem tatsächlichen Potenzial. Nachdem sich der Ausbau in den Jahren 2022 und 2023 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nahezu verdoppelt hatte, verlangsamte er sich im Jahr 2024 auf eine Wachstumsrate von 17 % (2,2 GWh). Aufgrund der Deckelung der Endkundenstrompreise während der Energiekrise, des Fehlens ausreichender Förderregelungen und der begrenzten Verfügbarkeit von Flexibilitätseinnahmen bleibt der Markt für gewerbliche und industrielle Anlagen weiterhin relativ klein. In der Schweiz ist jedoch in diesem Jahr durch die Befreiung der Netzentgelte viel Dynamik in diesem Bereich aufgekommen.

Derzeit investieren Unternehmen in Europa in der Regel in Batteriespeicher, um den Eigenverbrauch der PV-Erzeugung vor Ort zu maximieren, Nachfragespitzen zu vermeiden und die Abhängigkeit von Diesel-Backup-Systemen zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglichen Solar- und Speicheranlagen den Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie den CO₂-Fußabdruck des Betriebs senken.

Steiler Anstieg der Batteriespeicherkapazität in den kommenden Jahren erwartet

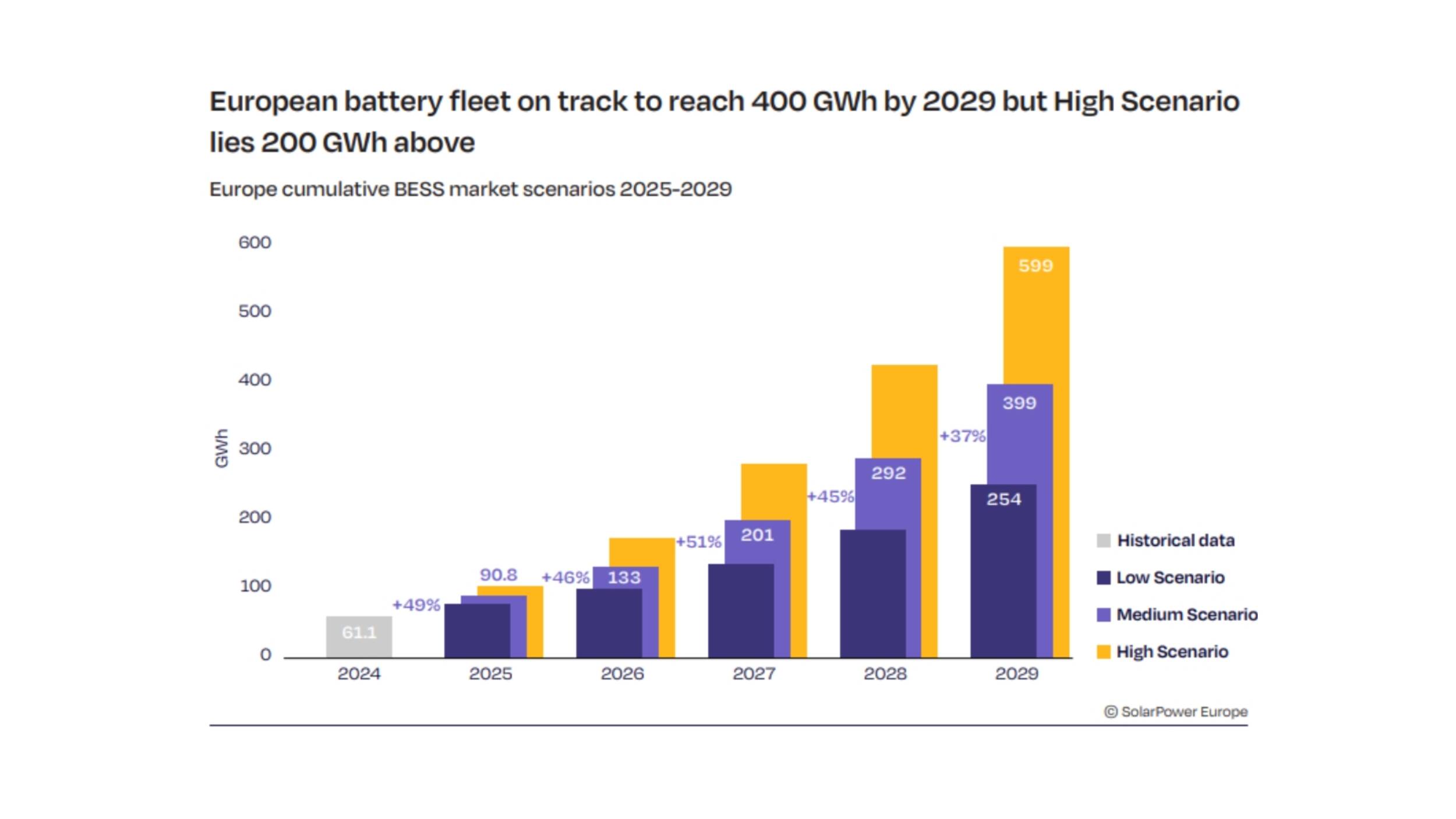

Die Gesamtbatteriekapazität in Europa wird voraussichtlich steil ansteigen und bis 2029 400 GWh erreichen – muss aber schneller wachsen, um den Flexibilitätsbedarf zu decken. Betrachtet man das prognostizierte Wachstum der Speicherflotte in Europa, sieht das mittlere Szenario eine starke Expansion bis 2029 vor. Allein im Jahr 2025 dürfte die kumulierte BESS-Kapazität um 50 % steigen und die 90-GWh-Marke überschreiten.

Mit Blick auf die kommenden Jahre deuten die aktuellen Trends auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 45 % hin, wodurch die installierte Gesamtkapazität bis Ende 2029 rund 400 GWh erreichen wird. Damit wird sich die Speicherflotte in Europa innerhalb von nur fünf Jahren mehr als versechsfachen.

Das optimistische, sogenannte hohe Szenario – begünstigt durch verbesserte politische und marktliche Rahmenbedingungen – sieht bis 2029 sogar einen Zuwachs auf etwa 600 GWh vor.

Dies ist zwar ein beeindruckender Anstieg, bleibt aber deutlich unter dem Niveau, das erforderlich wäre, um den steigenden Flexibilitätsbedarf in einem von erneuerbaren Energien dominierten und elektrifizierten Energiesystem zu decken. Um diesen Übergang angemessen zu unterstützen, sollte die Batteriespeicherkapazität in der EU laut der Studie «Mission Solar 2040» von SolarPower Europe bis 2030 auf 780 GWh und bis 2040 auf 1,8 TWh anwachsen.

Solar und Speicher im Grossmassstab günstiger als fossile Stromerzeugung

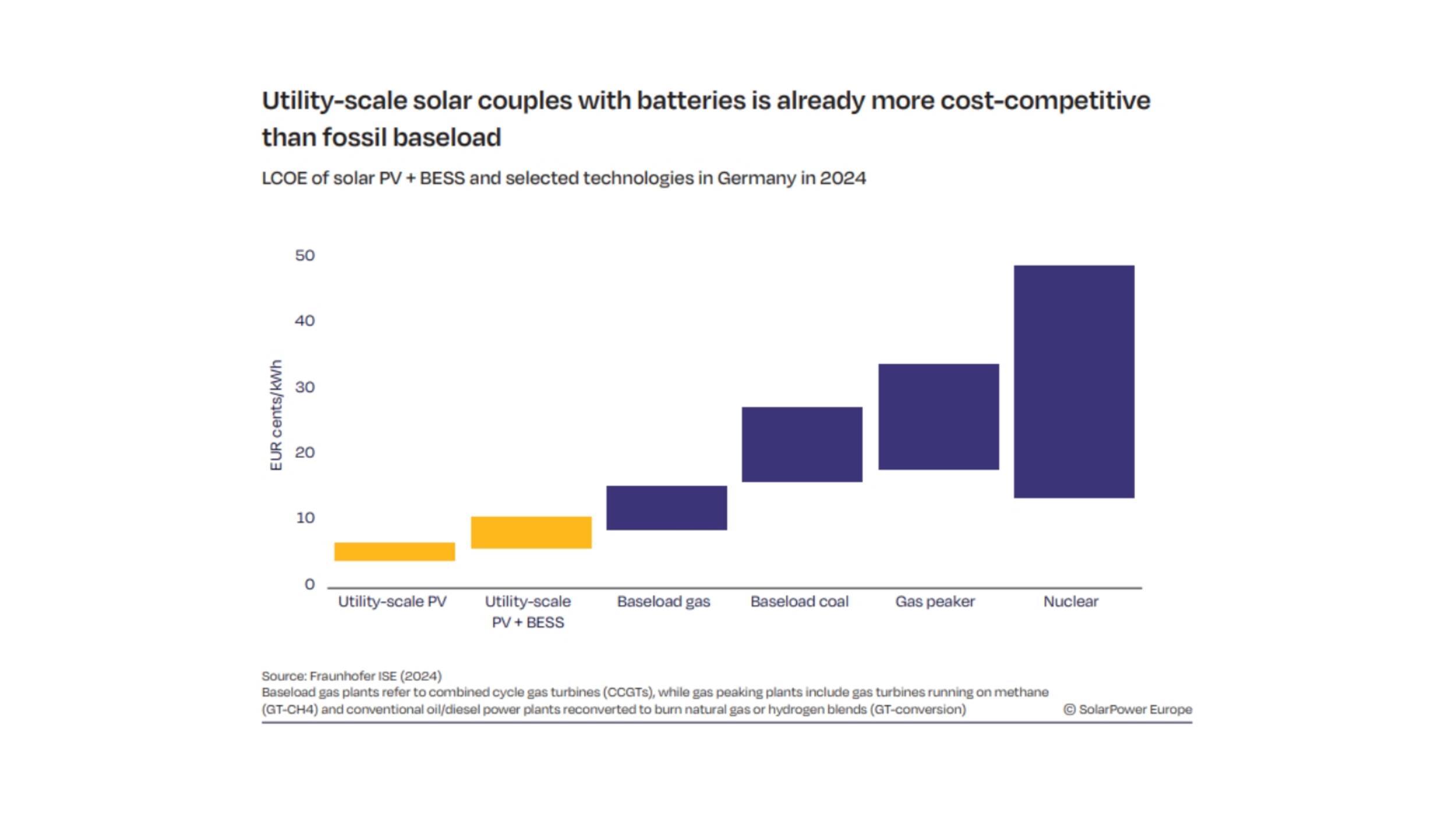

Solarstrom (PV) und Batteriespeicher sind in Europa sowohl technologisch als auch wirtschaftlich äusserst wettbewerbsfähig geworden. In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für PV-Systeme um 85 % gesunken.

Laut der jüngsten Analyse des Fraunhofer ISE zu den Stromgestehungskosten liefern Freiflächenanlagen heute Strom zu durchschnittlich 5,6 Eurocent/kWh.

Zum Vergleich:

-

Die durchschnittlichen Stromerzeugungskosten von Gaskraftwerken im Grundlastbetrieb liegen bei 12,3 Eurocent/kWh (+120 %)

-

Kohlekraftwerke: 21,9 Eurocent/kWh (+292 %)

-

Spitzenlast-Gaskraftwerke: 26 Eurocent/kWh

-

Neue Atomkraftwerke: 31,3 Eurocent/kWh (+271 %)

In Deutschland können neu gebaute Solar-plus-Speicher-Grossanlagen Strom mittlerweile zu durchschnittlich 8,4 Eurocent/kWh einspeisen – und das zu verschiedenen Tageszeiten. Dieses Preisniveau ist mit allen konventionellen Energiequellen wettbewerbsfähig.

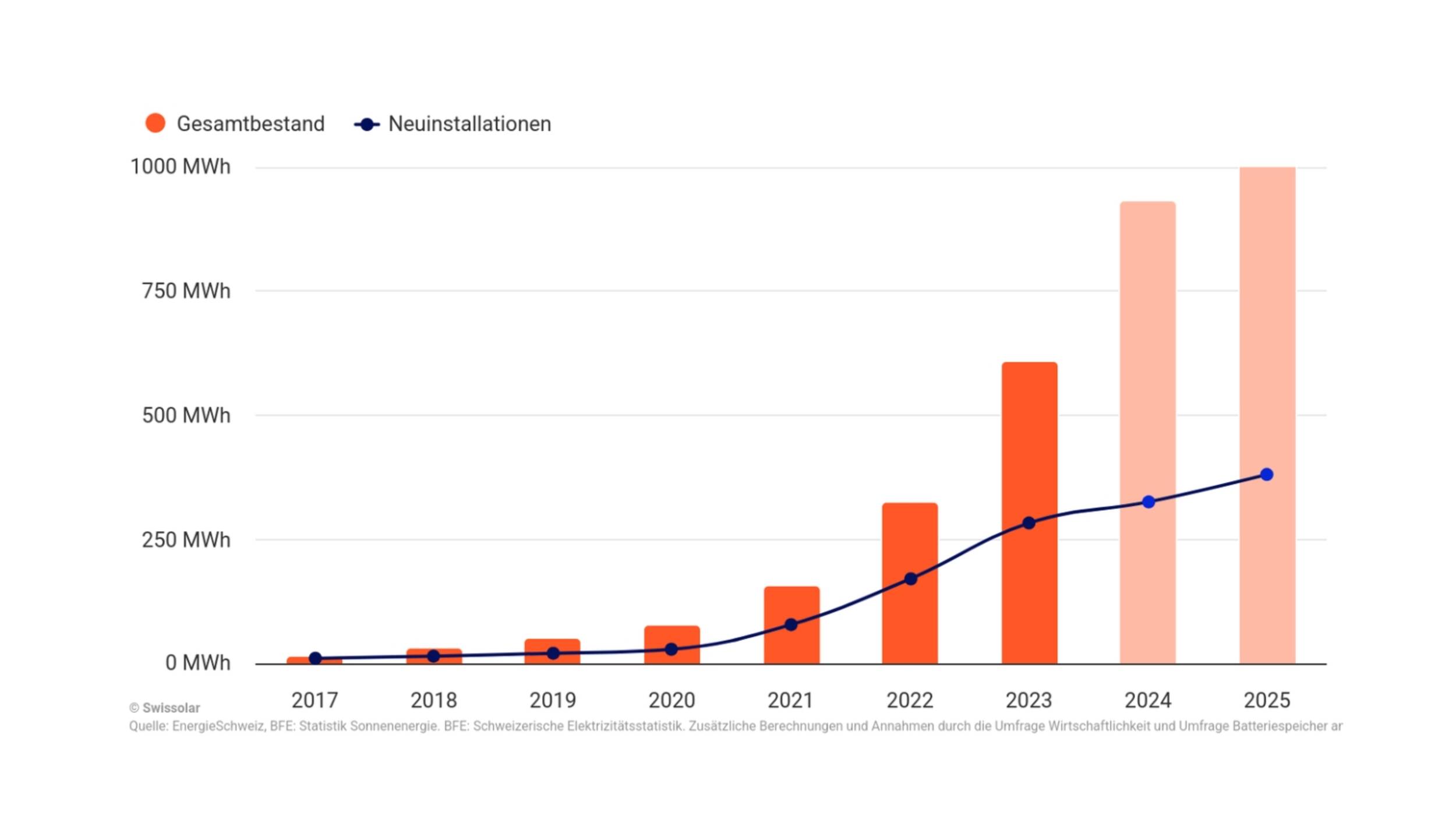

Speicher im Aufschwung: Schweiz setzt auf Batteriespeicher

In der Schweiz wird mittlerweile jede zweite Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher kombiniert. Diese Speicherlösungen ermöglichen eine flexiblere Nutzung von Solarstrom, stabilisieren das Stromnetz und erhöhen die Versorgungssicherheit. Swissolar betont, dass Batteriespeicher eine zentrale Rolle für die Energiezukunft der Schweiz spielen, vor allem angesichts der raschen Expansion der Solarenergie. Um den maximalen Nutzen zu erzielen, fordert die Organisation eine nationale Speicherstrategie sowie gezielte Anreize und gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Integration von Batteriespeichern in ein intelligentes Energiesystem fördern.

Dank sinkender Preise und technologischem Fortschritt sind Batteriespeicher zu einer immer kostengünstigeren Lösung geworden. Swissolar unterstreicht, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Netzintegration von Solarstrom leisten und die Versorgungssicherheit mit einheimischer Energie verbessern können.