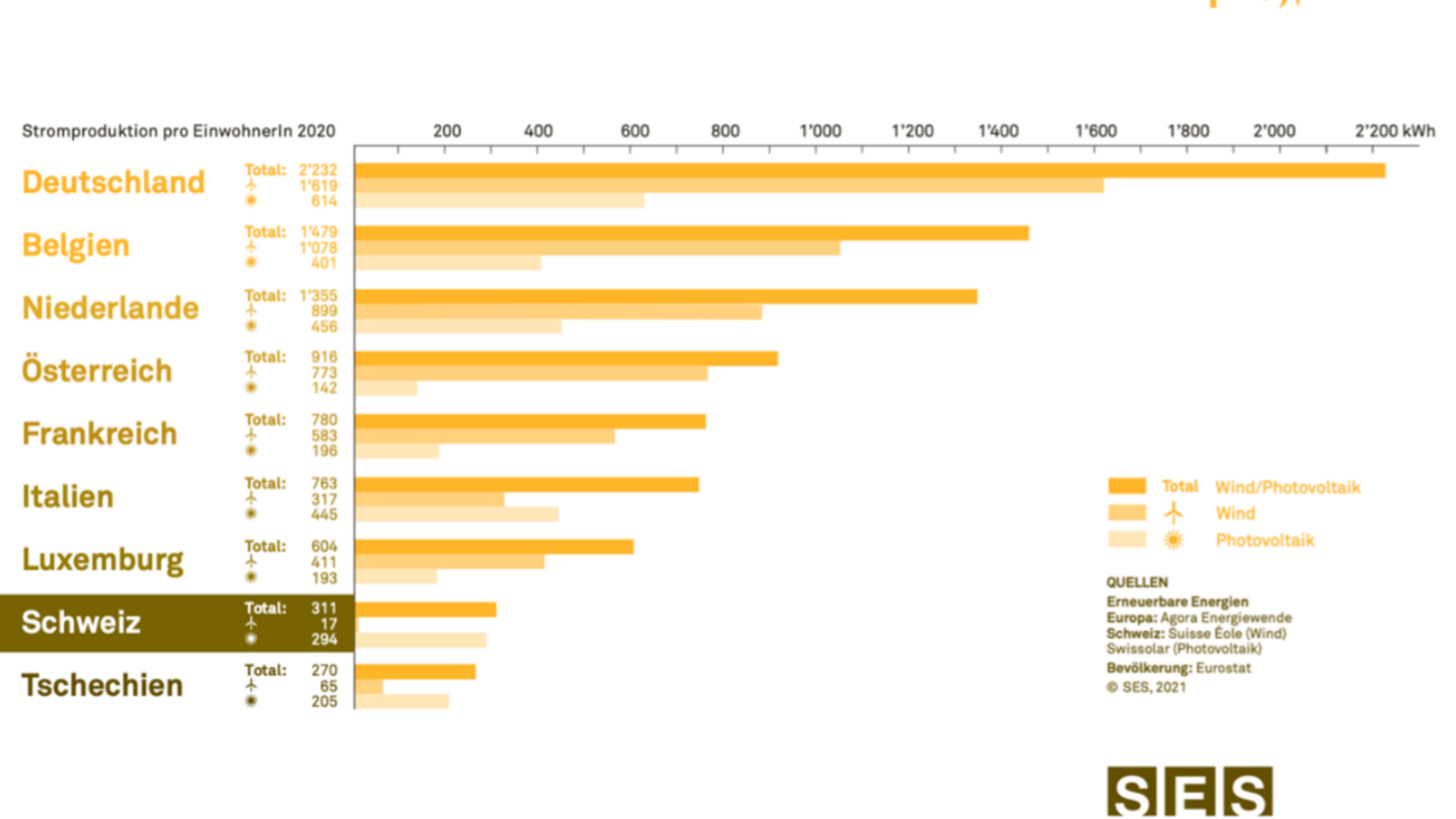

In einer Kurzstudie hat die SES die Pro-Kopf-Produktion von Sonnen- und Windenergie in der Schweiz und den 27 Staaten der Europäischen Union (plus Grossbritannien) verglichen. Die Schweiz landet auf Platz 24, knapp vor Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Lettland. Nur gerade 4.7 Prozent des Stromverbrauchs werden hierzulande mit den beiden neuen erneuerbaren Technologien erzeugt. In Dänemark sind es 54 Prozent. Im Vergleich mit den neun umliegenden Ländern landet die Schweiz auf dem vorletzten Platz.

Der Norden hängt uns bei der Solarenergie ab

An der Spitze der Liste stehen seit Jahren nordeuropäische Länder: Dänemark, Deutschland und Schweden produzieren alle ein Vielfaches an Windenergie im Vergleich zur Schweiz. Neu hat Irland Deutschland aus den Top 3 verdrängt. Betrachtet man ausschliesslich die Photovoltaik, liegt die Schweiz immerhin auf Rang 8. Wir werden hier von Deutschland, Malta, Italien, Belgien, Spanien, Griechenland und den Niederlanden, also teilweise auch von nördlicheren Ländern mit weniger Sonneneinstrahlung, geschlagen.

Neues Energiegesetz: Tempo beschleunigen

Eine erste Analyse der Schweizerischen Energie-Stiftung SES des Botschaft zur Revision des Energie- und Stromversorgungsgesetzes zeigt: Der Vorschlag geht in die richtige Richtung. Um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderwärmung unter 1.5°C zu halten, braucht es jedoch einen rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien, als der Bundesrat vorgeschlagen hat. Dies würde auch die mittelfristige Versorgungssicherheit im Strombereich stärken. Die SES fordert das Parlament auf, das Tempo zu beschleunigen.

Nein zum CO2-Gesetz erhöht den Handlungsdruck

Rund drei Viertel der Schweizer Treibhausgasemissionen fallen im Energiesektor an. Das Nein zum CO2-Gesetz erhöht den Handlungsdruck im Wettlauf gegen die Klimaerhitzung. Die Reduktion der CO2-Emissionen bleibt – mindestens bis zu einer Neuauflage des CO2-Gesetzes – klar hinter dem erforderlichen Fahrplan des Pariser Klimaabkommens zurück. Umso wichtiger wird deshalb die Substitution der fossilen Energieträger durch Erneuerbare. Doch beim Ausbau neuer erneuerbarer Energien hinkt die Schweiz Europa hinterher.

Ungenügend für Klimaziele und Versorgungssicherheit

Die am 17. Juni 2021 präsentierte Vorlage verbessert die Situation für den Ausbau erneuerbarer Energien. Die vorgesehenen Ausbauziele für 2035 sind jedoch deutlich zu tief. Die SES ist überzeugt, dass der Energiesektor bis 2035 dekarbonisiert werden muss, um das Pariser Klimabkommen einzuhalten. In Sektoren wie der Landwirschaft, dem Flugverkehr oder der Bauindustrie wird die Suche nach klimafreundlichen Lösungen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Ausbaupfad, den der Bundesrat vorschlägt und der auf den Energieperspektiven 2050+ beruht, steigt die Abhängigkeit von Stromimporten bis 2035 stark an. Ein rascherer Ausbau erneuerbarer Energien würde die Versorgungssicherheit stärken, wie dies auch die Eidgenössischen Elektrizitätskommission immer wieder betont.

Fragezeichen bei der Wahl der politischen Instrumente

Die SES begrüsst die Stossrichtung der Vorlage, speziell auch die Absicht, die Energieeffizienz zu verbessern, Flexibilitäten beim Verbrauch zu nutzen und die Versorgungssicherheit zu stärken. Zweifel bestehen, ob mit den Massnahmen für erneuerbare Energien die nötigen privaten Investitionen ausgelöst werden. Kleine Solarstromproduzenten sind auf einen langfristig stabilen Rückliefertarif angewiesen. Für Betreiber von grösseren Photovoltaikanlagen ist es fraglich, weshalb der Bundesrat auf Einmalvergütungen setzt statt auf das in vielen Ländern bewährte Instrument der gleitenden Marktprämien. Der SES fehlen auch Elemente, die Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel Energiegenossenschaften, stärker miteinbeziehen. Diese haben sich im Ausland als Treiber der Energiewende erwiesen.

«Das Parlament muss beschleunigen»

Felix Nipkow, Leiter Fachbereich erneuerbare Energien bei der SES, stellt fest: «Die Vorlage geht zwar in die richtige Richtung, reicht aber bei weitem nicht aus, um den Herausforderungen bezüglich Klimaschutz und Versorgungssicherheit gerecht zu werden. Wir brauchen mehr Tempo!»

Quellen:

ee-news

SES Kurzstudie